���n����

|

|

�Ƃ����Ă���y�؍H��������O�ɍs���V���B �Ƃ����Ă���y�؍H��������O�ɍs���V���B

��Ƃ�����ɓ������āA���̓y�n�̃P�K���𐴂��P���āA�y�n�ɏh��_�����߂邽�߂̂��̂ŁA��������S�F��̂��Ղ�ł��B

�V���Ȃǂ��ȑf������Ă�������ł����A�Ƃ����z���鎞�A�_����Ă�Œn���Ղ��s���Ƃ���́A���������悤�ł��ˁB

���X�͉A�z�t�i����݂傤���j���s���Ă������̂̂悤�ł����A�����ȍ~�_�傪�s���悤�ɂȂ�A���݂Ɏ����Ă��܂��B

���z�\��n�̈ꕔ�̎l���ɐ|�i���|�j�𗧂āA���ߓ�����点�A�����ɉ���A���̑O�ɍՒd��݂��Ă��_���E�āE���i��A���߂Ȃǁj�E��Ȃǂ������܂��B�����āA�_�傪�j���i�̂�Ɓj�������A�Q��҂ɂ��P�������A���_���荻�̏�ɂ����A���Ɏ{�s�傪����y�ɌL��������܂��B���̌�A�{�s��Ƃ��̉Ƒ��A���z�W�ҒB���ʋ��������ċV�����I���܂��B�����āA�F�ŏj���Ƃ����̂��ʗ�ł��B |

|

|

|

|

|

|

���Z��[�J�[�ȂǂɈ˗����ĉƂ����Ă�ꍇ�A�S���҂��������Ă���܂���B�ȒP�ɂ������ꍇ�́A���̗l�ɓ`����Ή����Ă����悤�ł��B�����A���ɂ����Ȃ��Ƃ����̂́A���ۍH���Ɍg���������ɂƂ��Ă͌���������܂���ˁB |

|

| �@ |

|

|

| �@ |

|

���㓏���i���傤�Ƃ������j�E���㎮�i�ނ˂��������j

|

|

|

������Ȃǂ��g�܂�Ċ�b�H�����������A���i�ނȂ��j���グ�鎞�ɍs������̂ł��B ������Ȃǂ��g�܂�Ċ�b�H�����������A���i�ނȂ��j���グ�鎞�ɍs������̂ł��B

�H���������ɑ��s����邱�ƂƁA�����ɍЂ����N���Ȃ����ƂȂǂ��F�肵�܂��B

���Ƃ��Ƃ́A�n���ՂƓ����悤�ɁA�_��ɂ��P�������Ă�����Ă��܂������A���݂ł͓����Ɏ������d���Ă��炤�̂���ʓI�̂悤�ł��B

��������ԍ������ɕ����i�ւ������j�𗧂āA�j���������A�l���̒��Ɏ��Ɖ��ƕĂ��܂��Č����𐴂߂܂��B�����͉������ʼni�v�ɕۑ�����܂��B

�n���ɂ���ẮA���Ђ˂��݂��T���Ƃ��������悤�ł���B

�����I��ƁA���̏�ŏj�����J���܂��B

�㓏���́A�V���Ƃ��������A�E�l��������ĂȂ����j���Ƃ����������ł��ˁB |

|

|

|

|

|

|

�������z�ł��A���オ�K�v�ȏꍇ�́A���㎮���s���܂��B |

|

| �@ |

|

|

| �@ |

|

���V�z��I

|

|

|

���������Ƃ�e�������X�Ɍ��Ă����������߂̂��́B ���������Ƃ�e�������X�Ɍ��Ă����������߂̂��́B

���j�����������������X�ւ̂��Ԃ��̈Ӗ�������܂��B

���҂���̂́A��Ȑe�ʁA�e�����m�l��F�l�A�����b�ɂȂ����l�A���j���������������l�A�ۏؐl�A�H���ӔC�҂������A�v�҂ȂǁB

�Ƃ��������Ă���1�J������2�J���̊Ԃɍs���܂��B

�Ƃ����Ă����������߂̂��̂ł�����A�O�������Ă��炦��悤�ɁA���ԑт͒��Ԃɂ��܂��B

���҂��邨�q�l�ɂ͏��ҏ���o���܂��B

���̍ہA�n�}�E�d�b�ԍ���K�����L���Ă����܂��傤�B

���ҋq�ɉƂ̒����ē�������A�j���ɓ���܂��B |

|

|

|

|

���҂��ꂽ�ꍇ�A�Ɋւ��錾�t��u�Ԃ��v�u�j���v�u�����v�u�X���v�ȂNJ����t�ɂ͒��ӁB

���V�z�j���ɁA�Ɋւ�����̂�̂��^�u�[�ł��B |

|

|

|

|

|

|

�yPR�z�@MoMA�̃M�t�g |

|

|

| �@ |

|

| �@ |

�����l��

|

|

��20�ɂȂ�ƁA�Љ�I�ɂ��@����ł���l�O�̑�l�Ƃ��ĔF�߂��܂��B

1999�N�܂ł�1��15���ō����̏j���ł������A2000�N���1���̑�2���j�����u���l�̓��v�Ƃ��ďj���ƂȂ��Ă��܂��B

�S���̎����̎�ÂŁA��20�̒j���������A���l�̐V������o���j���܂��B

���X�͂͒j�q��12�`16���ɏ��߂Ċ������Ԃ蔯�`��ߕ������߂錳���̋V���u�����̋V�v���炫�Ă��܂��B�����Ȃ�A�����������߂Č����グ��u���グ�̋V�v�Ȃǂ���l�ɂȂ������Ƃ��ďd�v�ȋV���Ƃ���Ă��܂����B

���j���͐��l���܂łɑ���܂��B

|

|

| �@ |

|

|

| �@ |

�����蕨

|

|

|

���

|

|

|

�@���̓f�p�[�g�Ȃǂ��璼�ړ͂��Ă��炤���Ƃ������̂ŁA��ɋC��z��Ƃ����s�ׂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă��܂����A�{���͌c���ƒ����ł͕�ݕ����Ⴂ�܂��B

�c���̎��͕�ݎ���2���d�˂āA�����̏ꍇ�́u�s�K���d�Ȃ�Ȃ��悤�Ɂv1���ŕ�݂܂��B

�����͊��̂��Ƃ��l���ĊȈՕ���嗬�ł�����A2���d�˂̕�͎���ɂ�����Ȃ���������܂���ˁB���m���Ƃ��ĕ߂炦�Ă����ĉ������B

�㎿�̂��ꂢ�Șa�����ƁA��Ńu�b�N�J�o�[�ɂ����p�ł��܂��̂ŁA���͂����������X�g�b�N���Ă��܂��B

�A�c���̎��͕i�����ݎ��̏�ɒu���č�����܂�A���ɉE��܂��č��̏�ɂ��Ԃ��܂��B

�����̎��͌c���Ƃ͋t�ŁA�E��܂��Ă��獶��܂�܂��B

�����͔����̏o�����ł��邱�Ƃ��������߂ɁA�ʏ�Ƃ͋t�̐܂��������̂ł��B |

|

| �@ |

|

| �@ |

������

|

|

��ʓI�Ɍc���̎��͍g���A����A���g�j�F�Ȃǂ̐������A3�{�܂���5�{�ɂ��Ďg���܂��B ��ʓI�Ɍc���̎��͍g���A����A���g�j�F�Ȃǂ̐������A3�{�܂���5�{�ɂ��Ďg���܂��B

�����̎��͍����A�����j�H�A����F�A���F�Ȃǂ̐�����2�{�܂���4�{�ɂ��Ďg���܂��B

���ѕ����A���x�����Ă��������悤�ȏj���̏ꍇ�́A���ђ����̂ł���u�����сv��u�Ԍ��сi�����сj�v�B

�����⒢���Ȃǂ́u��x�͂Ȃ��悤�Ɂv�Ƃ����Ӗ��Łu���ѐ�v��u����ь��сv�ɂ��܂��B

�y�����̎�ށz �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| ���� |

|

����܂��͍g���̌��ѐ� |

| �o�Y |

|

�g���̒����� |

| ���ߋ� |

|

| ���a�� |

|

| ���O |

|

| ���w |

|

| ���� |

|

| �A�E |

|

| ���l |

|

| �����L�O |

|

����܂��͍g���̒����� |

| ��� |

|

| �V�z |

|

�g���̒����� |

| ��N�ސE |

|

�g���̌��ѐ� |

|

|

| �@ |

|

|

| �@ |

|

���\�����i���j�V�܁j

|

|

|

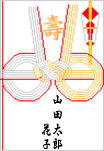

�����̌��іڂ̏�ɏ㏑�������A���O�͌��іڂ̉��Ƀt���l�[���ŏ����܂��B�傫���́A�㏑�����������߂ɁB �����̌��іڂ̏�ɏ㏑�������A���O�͌��іڂ̉��Ƀt���l�[���ŏ����܂��B�傫���́A�㏑�����������߂ɁB

�����̕v�w�̏ꍇ�́A������菭���E�ɕv�̃t���l�[���������A���̍��ɍȂ̖��O�i�����͏����܂���j�������܂��B

���ʐ��̏ꍇ�́A���ꂼ��t���l�[���ŁB

�A���̏ꍇ�́A�ڏ�̐l���E���ɏ����܂��B

�l���������ď�������Ȃ��ꍇ�͑�\�҂̖��O�𒆉��ɏ����A���̍����Ɂu�O�ꓯ�v�Ə����܂��B

�S���̎����͔����Ȃǂɏ����A���ɓ���Ă����܂��B |

|

| �@ |

|

|

| �@ |

|

�����鎞��

|

|

|

| �N�� |

|

1��1���`15���܂ŁB |

| ���� |

|

7��1���`15���܂ŁB�@

�����Ȑ���8���n�߁`15���܂ŁB |

| �Ε� |

|

12���n�߁`20�����܂ŁB |

| �����j |

|

���j���̕i�͋�����1�T�ԑO���܂łɁB |

| �o�Y�j |

|

���{�Q��i����1�J���O��j���܂łɁB |

| �V�z�j |

|

�����̑O��ɁB |

| �h�]�E���i�j |

|

�����Ȃ�ׂ������B |

| �ސE�j |

|

�ސE���������ʉ�̓��B |

|

|

| �@ |

|

|

| �@ |

|

������

|

|

|

���X�A�����Ƃ�7��15���̂��Ƃ��w���܂����B

�����̓����̗�@�ł́A1��15���́u�㌳�v�A7��15���́u�����v�A10��15���́u�����v�̎O��������܂����B�����ƕ����̋��ʂ̍Փ��ƂȂ��Ă���́u�O���߁v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�A7��15���̒����ɂ�᱗��~��i����ڂj�̕���������ɍs����悤�ɂȂ�܂����B

���������{�ɓ`���ƁA���̒�����᱗��~����~�̍s���ƂȂ�A���̍ہA���l�ւ̂�������e�ʂ�ߗׂ̐l�ɑ���悤�ɂȂ�܂����B

���̂悤�ɁA�����b�ɂȂ������ɕi����悤�ɂȂ����͖̂�������i�]�ˎ���Ƃ��j�ɂȂ��Ă���Ƃ����Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

���鎞�����֓��i7��1���`15���܂Łj�Ɗ��i8���n�߁`15���܂Łj�ł͂ق�1�J���Ⴂ�܂��̂ŁA���ӂ��ĉ������B�����ꑡ��Y��Ă��܂����ꍇ�́A������������c���������ȂǂƂ��đ���Ƃ悢�ł��傤�B���N�����Ă�����ւ́A�O�̔N�����������̂��Ă͂����܂���B���̓_���C���������Ƃ���ł��ˁB |

|

| �@ |

|

|

| �@ |

|

����

|

|

|

���X�́u�N�̕��v�Ƃ����������w�����t�ŁA�₪�ĔN���ɑ��鑡���̂��Ƃ������悤�ɂȂ�܂����B

�N�̕��ɔN�_�l��c��̗�ɋ����鋟�����Ƒ��Ŏ�����������Ƃ��n�܂�Ƃ���Ă��܂��B

�����ɋA�Ȃł��Ȃ��q����e�ʂ��A�c��̗�����{�Ƃ̍Ւd�ɋ����Ă��炤���ߋ�����͂���悤�ɂȂ�A���ꂪ���݂̂��Ε�̏K���ɂȂ����悤�ł��B |

|

|

| �֓��F12�����{����31���A���F12��13������12��31���܂ŁB�@���܂艟���l�܂�Ɛ���ɖ��f�Ȃ̂ŁA�ł����20�����炢�܂łɁB12��26���ȍ~�́u���Ε�v�ł͂Ȃ��u��N��v�u�����䌩�����v�ƂȂ�܂��B |

�Ƃ����Ă���y�؍H��������O�ɍs���V���B

�Ƃ����Ă���y�؍H��������O�ɍs���V���B ������Ȃǂ��g�܂�Ċ�b�H�����������A���i�ނȂ��j���グ�鎞�ɍs������̂ł��B

������Ȃǂ��g�܂�Ċ�b�H�����������A���i�ނȂ��j���グ�鎞�ɍs������̂ł��B ���������Ƃ�e�������X�Ɍ��Ă����������߂̂��́B

���������Ƃ�e�������X�Ɍ��Ă����������߂̂��́B

��ʓI�Ɍc���̎��͍g���A����A���g�j�F�Ȃǂ̐������A3�{�܂���5�{�ɂ��Ďg���܂��B

��ʓI�Ɍc���̎��͍g���A����A���g�j�F�Ȃǂ̐������A3�{�܂���5�{�ɂ��Ďg���܂��B

�����̌��іڂ̏�ɏ㏑�������A���O�͌��іڂ̉��Ƀt���l�[���ŏ����܂��B�傫���́A�㏑�����������߂ɁB

�����̌��іڂ̏�ɏ㏑�������A���O�͌��іڂ̉��Ƀt���l�[���ŏ����܂��B�傫���́A�㏑�����������߂ɁB