|

|

|

|

部位で使い分けましょう。穂先の柔らかい部分は和え物やお吸い物の具に。根元に近い部分はご飯や炒め物。下の部分は煮物に。

切った断面に白い粉のようなものが付いていますが、これはアミノ酸の一種。食べても大丈夫です。 |

|

|

|

|

|

玉ねぎ

|

|

|

|

|

肥大した鱗茎を食用にする野菜。

辛み品種と甘み品種がありますが、一般によく出回っているのは辛み品種です。

●旬:5〜6月頃

●栄養:ピリッとした特有の刺激は揮発性の硫化アリルによるもの。調理中に涙が出るのも、この揮発成分が目の粘膜を刺激するからです。熱をくわえると刺激成分はなくなります。この硫化アリルには善玉コレステロールを増やし、悪玉コレステロールを減らす働きがあります。

ねぎ類に共通して含まれるアリシンという香り成分はウイルスから体を守り、ビタミンB1の吸収を高めます。

●選び方:丸みがあるものを選びましょう。皮はよく乾燥していてつやのあるものが良いです。

新玉ねぎは首の部分が締り、あまり白すぎないものを選びましょう。

●下ごしらえ・調理法:切ってすぐに調理せず、20分くらい空気にさらしましょう。血液サラサラ効果が高まるそうです。

●保存法:冷蔵庫ではなく、風通しのよい冷暗所に保存しましょう。新たまねぎは水分が多く、痛みやすいので要冷蔵です。

玉ねぎを使ったレシピ 玉ねぎを使ったレシピ |

|

冬瓜(とうがん)

|

|

|

|

|

原産は熱帯アジア。

冬の瓜と書くので、冬の野菜だと思っておられた方もいらっしゃると思いますが、夏野菜です。

貯蔵性がよく、冷暗所に保存しておけば冬まで食べることができるので、この名前になったそうです。保存できるのは、あくまでも丸ごとの状態の場合ですので、注意して下さい。

●旬:6〜9月頃

●栄養:カリウムが多く、体熱を下げる効果もあるので、夏バテ対策にも適した食材ですね。

●選び方:緑色の濃いものを選びましょう。

カットしてある場合は、切り口が白く、種の詰まっているものを。

●下ごしらえ・調理法:冬瓜は調理するととてもきれいな透明になりますので、あんかけやスープはお味はしっかりつけても、色は薄くした方がきれいです。

●保存法:冷蔵庫ではなく、風通しのよい冷暗所に保存しましょう。新たまねぎは水分が多く、痛みやすいので要冷蔵です。

冬瓜を使ったレシピ 冬瓜を使ったレシピ |

|

とうもろこし

|

|

|

|

|

原産は南アメリカ。コロンブスがヨーロッパに持ち込み、世界中に広まったといわれています。

世界生産量の約4割がアメリカ。日本では北海道で多く生産されています。

●旬:6〜8月頃

●栄養:主成分は糖質。野菜にしては、とてもエネルギーが高いです。

表皮には食物繊維が多く含まれ、胚芽部分には、ビタミン、ミネラル、カリウムなどが含まれています。

また、胚芽部分からとれるコーン油はリノール酸が多く、コレステロールを下げる効果があるといわれています。

●選び方:粒が大きく揃っていて、先までぎっしり詰まっているものを選びましょう。

中が見えないものは、皮の緑色が濃く、ひげは褐色か黒褐色のものが完熟してるしるし。

ひげが貧弱で本数が少ないものは、粒の数も少ないです。

新鮮なものは、茎の部分がかたくしっかりとしています。

●下ごしらえ・調理法:皮は加熱する直前にむきましょう。

時間とともに糖分がでんぷんに変化していきますので、食べる分だけ買って、すぐ食べるように。

●保存法:保存する場合は、茹でるか蒸すなどの下処理をしておくと良いです。

とうもろこしを使ったレシピ とうもろこしを使ったレシピ |

|

|

|

|

とうもろこしは品種が多く、よく熟す前に野菜として食べる甘み種の「スイートコーン」、コーンスターチの原料となる「デントコーン」、ポップコーンに使われる「爆粒種」などがあります。

スイートコーンの代表的なもので、最も多く出回わっているのが、甘みが強い「ハニーバンタム」です。

甘みが多く、生で食べることができる「ピュアホワイト」という品種も最近注目されています。 |

|

|

|

|

|

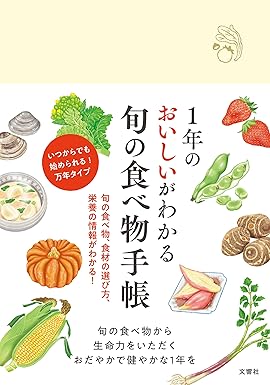

旬の食べ物手帳

日付けフリーの万年式なので、いつからでも使い始められます。週ごとに食べごろの食材を紹介。調理のヒントやアイデアも掲載されていますので、毎日の献立作りにもとても便利です。

文響社 編集・naggy 絵/文響社

|

スポンサーリンク

|

|