|

南瓜(カボチャ)

|

|

|

|

|

原産は一応南米とされていますが、世界中で栽培されていて、大変種類の多い野菜です。

●旬:7〜12月頃、黒皮南瓜は10〜1月頃

●栄養:カロチンをはじめ、ビタミンC、食物繊維が豊富に含まれてい高い栄養価を持つ野菜。

●選び方:ヘタがコルク状になり、ずっしりと重くて皮が硬いものを選びましょう。

●下ごしらえ・調理法:固くて切るのが大変ですが、ラップをせずに電子レンジで加熱すると、切りやすくなります。

煮物の場合、だしを使わない方が自然の甘みが活きておいしいですよ。

●保存法:丸ごとの場合は室温。カットしたものはラップをして冷蔵庫で保存しましょう。

かぼちゃを使ったレシピ かぼちゃを使ったレシピ |

|

|

|

|

冬至にかぼちゃを食べると魔除けになり、風邪や中風にかからないといわれてきましたが、野菜の少ない時期の栄養補給の意味があったようです。 |

|

|

|

|

|

カリフラワー

|

|

|

|

|

原産地は地中海沿岸で、日本には明治時代の初期に渡来したといわれています。

ブロッコリーの仲間で、つぼみである「花蕾(からい)」の部分を食用にします。

●旬:11〜2月頃

●栄養: 栄養価が高くビタミンCはレモンの約2倍。ゆでた後のビタミンC損失率がブロッコリーに比べて低いのが特徴です。カロテン、鉄分、食物繊維も豊富です。

●選び方:つぼみが白く、固くしまっていて重みのあるものを選びましょう。

●下ごしらえ・調理法: 茎のほうから包丁を入れると、きれいに切り分けられます。

●保存法:すぐにつぼみが開いて悪くなりやすいので、購入したらできるだけ早く使い切りましょう。保存する場合は茹でて水気を切ってから密封袋に入れておくといいですよ。

カリフラワーを使ったレシピ カリフラワーを使ったレシピ |

|

キャベツ

|

|

|

|

|

大変古くからある野菜で、ギリシャ時代には薬として用いられていたとか。日本には江戸時代に伝わったようです。

●旬:春キャベツは3〜4月頃 冬キャベツは12〜2月頃が出盛りですが、1年中出回っています。

●栄養:淡色野菜の中ではビタミンCが豊富で、大きめの葉を2〜3枚で1日の必要量が摂れるほどです。胃や十二指腸の潰瘍を治す働きがあるビタミンUも含まれています。このビタミンUは「キャベジン」と呼ばれています。そういえば、そんな名前の胃腸薬がありましたね。

●選び方:春キャベツは外葉の緑が濃くつやがあり、ふわっとしているものを。冬キャベツは締まりがあって重みのあるものを選びましょう。

●下ごしらえ・調理法:春キャベツは柔らかいので生で食べるサラダか、さっと火を通す料理を。冬キャベツは煮物や炒め物に。

●保存法:新聞紙などで包み、冷暗所で保存しましょう。芯をくり抜き、その穴に水を含ませたキッチンペーパーなどを詰めておくとみずみずしさが長持ちします。

キャベツを使ったレシピ キャベツを使ったレシピ |

|

|

|

|

春キャベツと冬キャベツは取れる時期の違いではなく、品種そのものが違います。 |

|

|

|

|

|

グリンピース

|

|

|

|

|

えんどう豆の若い実を食べるものがグリーンピース。

えんどう豆は人類最古の作物のひとつで、ツタンカーメン王の墓の中からも見つかったといわれています。日本へは9〜10世紀頃、シルクロードを経由して中国から伝来したそうです。

●旬:3〜6月

●栄養: 食物繊維が豊富。たんぱく質や、ビタミンB1、ビタミンB2も多く含まれています。

●選び方:さやの緑色が濃く莢がふっくらとしているものが新鮮で、莢が折れたり黒ずんだりしていないものを選びましょう。

●下ごしらえ・調理法: むき実も売っていますが、風にあたると実の表皮が固くなりやすいので、さや付きを買ってきて、使う直前にさやから取り出しましょう。

●保存法:茹でてから保存します。茹で汁ごと密閉容器に入れて冷蔵庫へ。長期保存の場合は茹でた豆だけを冷凍します。

グリンピースを使ったレシピ グリンピースを使ったレシピ

|

|

くわい

|

|

|

|

|

普段あまりなじみがありませんが、おせち料理には欠かせない食材ですね。茎の先に芽が見えることから「芽出たい」→「めでたい」縁起物として、おせち料理に使われています。

世界中の温帯・熱帯に分布していますが、食材として改良したのは中国。

●旬:10〜11月頃

●栄養:ビタミンB1、B2、ミネラルが豊富です。

●選び方:つやがあって、芽が出ているものを選びましょう。

●下ごしらえ・調理法:アクが強いので、下茹でをします。

●保存法:ラップに包んで冷蔵庫で保存しましょう。

くわいを使ったレシピ くわいを使ったレシピ

|

|

|

|

|

おせち料理以外に使ったことがないという方が多いと思いますが、中華料理などにはよく使われています。薄くスライスして野菜炒めの中に加えてみてください。シャリシャリ感があってとてもおいしいですよ。オイスターソースで味付けすると、さらにGood。 |

|

|

|

|

|

小松菜

|

|

|

|

|

江戸時代、東京都小松川近辺で栽培されたことから、八代将軍吉宗が命名したといわれています。

冬の貴重な緑黄色野菜で、霜が降りる頃からおいしくなるため、昔は冬菜・雪菜などと呼ばれていました。

●旬:11〜2月頃

●栄養: ビタミン類はA、B2、Cがとても多く含まれています。カルシウムや鉄なども豊富。カルシウムは、ほうれん草が100g中49mgの含有量に対して、小松菜は170mgもあるのだそうです。カロチンもほうれん草の5倍もあり、とても栄養価の高い野菜です。

●選び方:葉の色が鮮やかな緑でみずみずしく、葉や茎が短く小振りなものを選びましょう。

●下ごしらえ・調理法:小松菜はアクがないので、炒め物の場合、そのまま炒めた方が栄養価を逃さないのでいいと思います。

●保存法:あまり日持ちがしないので、購入したらすぐに使った方がいいです。保存する場合は、濡らした新聞紙に包んで冷蔵庫に立てておくといいですね。

小松菜を使ったレシピ 小松菜を使ったレシピ |

|

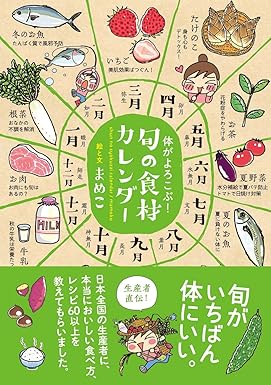

体がよろこぶ! 旬の食材カレンダー

レシピの一部を除き、全編漫画で構成されています。食材について調べたい時に手に取るというよりも、読み物として楽しむ一冊といった感じです。情報はいっぱい詰まっています。

まめこ イラスト・著/サンクチュアリ出版

|

スポンサーリンク

|

|