旧暦の8月15日、新暦では9月の中旬(2025年は10月6日、2026年は9月25日)。

旧暦の8月15日、新暦では9月の中旬(2025年は10月6日、2026年は9月25日)。

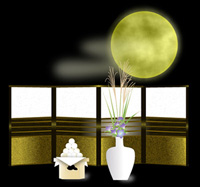

お月見、名月、中秋の名月、芋名月とも呼ばれます。

中国では、唐の時代から中秋の名月を鑑賞する風習があったようです。

日本では平安時代の貴族の間に取り入れられ、観月の宴を催しました。

空を見上げて月を愛でるのではなく、水面に映る月を眺めたり、

杯に月を映して月見酒を楽しんだとされています。

それが次第に武士や町民に広まりました。

昔は、月の満ち欠けにより月日を知り、農事を行いました。

十五夜の満月の夜は祭儀の行われる大切な節目でもあったようです。

満月に見立てたお団子と魔除けの力があるといわれるすすきをお供えします。

日本では昔から、同じ場所で十五夜と十三夜の両方を観賞する風習が一般的です。

どちらか一方だけ観賞するのは「片見月」といって忌まれていたからです。

今は、十三夜は十五夜に比べてあまり一般的でないようで、

十三夜の頃に月見団子を販売していない和菓子屋さんもあるようです。

でも、両方の月を愛でるのは、日本独特の風情ある風習ですから、ぜひどちらの月も楽しんでみてください。

※旧暦では8月15日が十五夜。月の満ち引きで暦を決めていて、新月(朔)を1日としていましたので、

十五夜は毎年同じ日で満月でした。

現在は新暦に合わせていますので、旧暦の8月15日は年によって違いますし、必ずしも満月とは限りません。

むしろ、満月でないことの方が多いです。

※十五夜の月が雲に隠れて見えないことを無月(むげつ)といいます。